1. वयस्क नर-मादा अनुपात में असंतुलन

वर्तमान में, रणथंभोर (डिवीजन I) की बाघ आबादी 46 (वयस्क) हैं – इनमें 23 नर और 23 मादा है। हालांकि, 23 में से केवल 18 मादा ही प्रजनन योग्य हैं। जबकि पाँच बाघिनें (T08, T39, T59, T69, और T84) 15 वर्ष से अधिक या समकक्ष आयु अथवा बीमार हैं और उनके आगे प्रजनन करने की संभावना अत्यंत क्षीण है। हालाँकि अभी 23 नर में से कोई भी नर 11 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ है, जो नरों के बीच उच्च संघर्ष दर का कारण है। वयस्क नर समय से पहले ही उनकी टेरिटरी से भगा दिए जा रहे है।

रणथंभोर में 46 वयस्क बाघों के अलावा 15 शावक भी हैं। इसके अतिरिक्त, कैलादेवी क्षेत्र (रणथंभोर के डिवीजन II) में 4 बाघ हैं, जिससे रणथंभोर बाघ अभयारण्य में बाघों की कुल आबादी 65 हो गई है। हालांकि, रणथंभोर में कुछ लोगों की माने तो 88 बाघ है, परन्तु यह दावे गलत हैं। एक समय यह संख्या निश्चित रूप से 81 तक पहुँच गई थी, लेकिन कई बाघ प्राकृतिक कारणों से समय से पहले मर गए और अनेक बाघ इधर उधर भेज दिए गए। आजकल शावकों को भी गिनती में शामिल किया जाने लगा है, जिससे बाघों की बढ़ी हुई संख्या सामने आती है। हालाँकि छोटे शावकों को गिनती में शामिल करना एक सही तरीका नहीं है। अक्सर वन अधिकारियों द्वारा इन बढ़े हुए आंकड़ों को मीडिया में बढ़ावा दिया जाता रहा है। इसका उद्देस्य असल में रणथंभोर से बाघों के स्थानांतरण को विरोध का सामना नहीं करना पड़े इसलिए किया जा रहा है।

2. बाघों के स्थानांतरण के परिणाम: बिगड़ा हुआ लिंग अनुपात, परिणाम स्वरूप मानव-बाघ एवं बाघ-बाघ संघर्ष में बढ़ोतरी।

अब तक 11 बाघिनों (T1, T18, T44, T51, T52, T83, T102, T106, T119, T134, और T2301) और 5 नर बाघों (T10, T12, T75, T110, और T113) को रणथंभोर से दूसरे रिजर्व में स्थानांतरित किया जा चुका है। मादा-से-नर के इस 2:1 स्थानांतरण अनुपात ने रणथंभोर में नर-मादा के अनुपात को पूरी तरह असंतुलित कर दिया है। पारिस्थितिकी जरूरत के अनुरूप बनाए जाने के बजाय, राजनीतिक प्रभाव में स्थापित किए गए नए रिजर्व एवं बिना इकोलॉजिकल सुधार के बाघों के स्थानांतरण के कारण अनेक स्थानांतरित बाघों (T10, T12, T44, T75, T83, T102, और T106) की मृत्यु दर्ज की गयी, साथ ही उनको प्रजनन सफलता की कमी और मानव-वन्यजीव संघर्षों का सामना करना पड़ा है। रणथंभोर के भीतर गुढ़ा और कचिदा जैसे प्रमुख क्षेत्र अब बाघों के हटाए जाने के कारण खाली पड़े हैं, जिससे आबादी का सामाजिक ढांचा बाधित हो रहा है क्योंकि इन जगह से अनेक बार रेजिडेंट बाघों को उठाया गया है। जैसे स्थानांतरित बाघिन T102 का क्षेत्र तीन वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ा है। इसी तरह, नर T12 के स्थानांतरित होने के बाद, उसकी मादा साथी T13 पार्क छोड़कर चली गयी और अंततः उसके दो शावक मारे गए। यह सभी कारण प्रदर्शित करते है कि बाघों के संरक्षण में अवैज्ञानिक तरीके अपनाए गए है।

3. युवा नर बाघों की अधिक संख्या से संघर्ष बढ़ रहे हैं

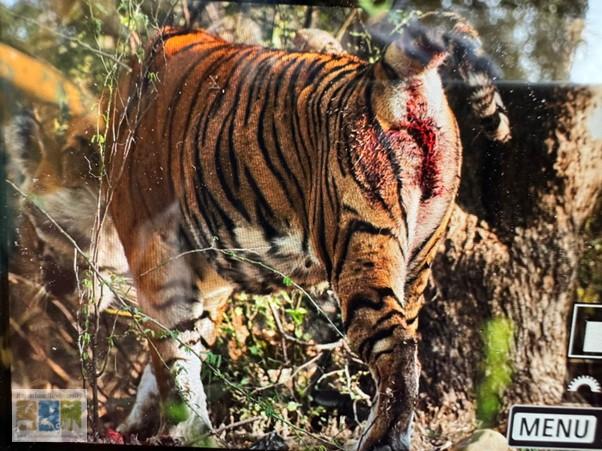

रणथंभोर में आज के समय जो 23 नर हैं, उनमें सबसे अधिक उम्र का मात्र एक बाघ है, जो 10-11 साल का है। इन 23 बाघों में से 20 बाघ छह साल से कम उम्र के हैं, जो दर्शाता है कि इनके मध्य संघर्ष बढ़ने की संभावना है और यह सब भी संघर्ष का ही नतीजा प्रतीत हो रहा है। इन बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के कारण बाघ अपनी उम्र से पहले ही टेरिटरी छोड़ रहे है।

कुछ को नए क्षेत्रों की तलाश में बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रणथंभोर में विषम लिंग अनुपात के बारे में पता होने के बावजूद, पिछले साल तीन बाघिनों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया था। संतुलन बहाल करने और संघर्ष को कम करने के लिए नर बाघों की अधिक संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और मादाओं के स्थानन्तरित करने पर रोक की ओर अधिक बल देना चाहिए।

4. रणथंभोर में बाघिनों की दीर्घायु के कारण

रणथंभोर में मादाएँ अक्सर लंबे समय तक जीवित रहती हैं, कुछ की आयु 19 वर्ष से अधिक पहुंची है। यह दीर्घायु आंशिक रूप से पार्क अधिकारियों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के कारण है, जो अक्सर स्वास्थ्य चुनौतियों या शिकार की कठिनाइयों का सामना करने वाले बाघिनों को शिकार उपलब्ध करवाकर के उनकी सहायता करते हैं। हालाँकि ये उपाय उनके कठिन समय के दौरान जीवित रहने को सुनिश्चित करते हैं, परन्तु वे उन्हें जंगल की प्राकृतिक प्रतिकूलताओं से बचाकर कृत्रिम रूप से उनके जीवनकाल को भी बढ़ाते हैं। इसमें सबसे बड़े कारण हमारे मीडिया बंधु होते है अथवा बाघ प्रेम प्रदर्शित करने वाले सोशल मीडिया के बाघ प्रेमी जो इसके लिए अक्सर कई तरह से दबाव बनाते है। दूसरा कारण है की बाघिनें पार्क के भीतर अधिक आसानी से दिखाई देती हैं, अक्सर अधिकारियों को अधिक दिखाई देती है और वे उनके प्रति नरम दृष्टिकोण अपनाते हैं ओर उन्हें बुढ़ापा आने तक भी मरने नहीं देते है।

इसके अलावा, युवा बाघिनों को अन्य रिजर्व में स्थानांतरित करने से रणथंभोर में मादाओं की संख्या में और कमी आई है। परिणामस्वरूप, शेष बाघिनों, जिनमें से कई बड़ी उम्र की हैं को शिकार, पानी और सुरक्षित क्षेत्रों जैसे संसाधनों के लिए कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ओर वे आधी उम्र तक जिंदा रहती है।

हालाँकि, प्रजनन क्षमता वाली कम उम्र की मादा बाघिनों के स्थानांतरण के साथ, सीमित प्रजनन क्षमता वाली वृद्ध मादा बाघिनों की उपस्थिति इस भ्रामक धारणा को और मजबूत करती है कि पार्क में संतुलित या अधिक मादा आबादी है। यह क्षेत्र में बाघ आबादी की दीर्घकालिक स्थिरता को कमजोर करता है।

5. क्या रणथंभोर से बाघों के स्थानांतरण को पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए?

नहीं, बाघों के स्थानांतरण को पूरी तरह से रोकना समाधान नहीं है। रणथंभोर की बाघ आबादी राज्य और उसके बाहर के अन्य पार्कों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, ऐसे स्थानांतरण के लिए धैर्य, सावधानीपूर्वक योजना और सूचित निर्णय की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्रोत आबादी को खतरे में डाले बिना (स्रोत और प्राप्तकर्ता) दोनों क्षेत्रों को लाभ हो।

रणथंभोर में वर्तमान में 15 शावक वयस्कता के करीब हैं, जो भविष्य के स्थानांतरण की संभावना प्रदान करते हैं। हालाँकि, इस स्तर पर मादा बाघिनों को और हटाने से आबादी की स्थिरता गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। अन्य अभयारण्यों की जरूरतों को रणथंभोर की बाघ आबादी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।