स्याहगोश (Caracal) का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र: धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व

हाल ही में बना बाघों का नया घर – धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राज्य को मध्य प्रदेश से ही नहीं जोड़ता बल्कि यह स्याहगोश (caracal) का देश में सबसे उत्तम स्थान है। यह स्थान बाघों ने अपने लिए स्वयं चयन किया है और जिस तरह बढ़ रहे है उन्होंने सबको चौंका दिया है।

आज कल सरकार और प्रभावी लोगों की मर्जी से बाघ रिज़र्व निर्धारित होते है, जगह उचित हो या नहीं हो यह मायने नहीं रखता, धौलपुर करौली बाघ रिज़र्व का चयन बाघों ने खुद चयन किया है। राजस्थान के बाघ क्षेत्र को मध्यप्रदेश के बाघ क्षेत्र से ठीक से जोड़ने वाले इस लैंडस्केप का आने वाले समय में राज्य के बाघ संरक्षण में अपना अनूठा स्थान होगा।

धौलपुर एवं करौली जिले के वन क्षेत्रों का टाइगर रिजर्व बनने का सफर वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ जब राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों को राज्य का पाँचवाँ टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेजा। एनटीसीए ने इसे विकसित करने की प्रारम्भिक मंजूरी फरवरी 2023 में दी और अगस्त 2023 में इसे देश के 54वें बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की अंतिम मंजूरी दी। परंतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले 20 सितम्बर को मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई। धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व की अधिसूचना 6 अक्तूबर 2023 को जारी की गई, जिससे यह देश का 55वां टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर बाघ इस क्षेत्र में हमेशा ही रहे हैं, सिंह और रेड्डी, 2016 के अनुसार शिकार और अन्य कारणों से बाघ यहाँ से गायब हो गये परन्तु बाघों का आखिरी जोड़ा वर्ष 1986 तक राम सागर सेंचुरी के बाड़ी कस्बे में देखा गया था।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व मे मौजूद दमोह खोह परिदृश्य (फोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

जैसा की नाम से पता चलता है, धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। यह रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से बने विस्तृत टाइगर लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। चंबल नदी इस रिजर्व की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। चम्बल के दूसरी ओर मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान एवं माधव शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के भी निकट है। यह निकटता इन क्षेत्रों के बीच जानवरों की आवाजाही को सुगमता प्रदान करेगी, जो बाघों की स्वस्थ आबादी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि अभी बाघों की आवाजाही दूर की कौड़ी लगती है।

यहाँ मौजूद भिन्न प्रकार के परिदृश्य इस क्षेत्र को वन्यजीवों की विविधता के लिए इसे उपयुक्त बनाते है। रिजर्व में विंध्याचल की पहाड़ियों का खुला क्षेत्र जिसे स्थानीय लोग डांग कहते है, गहरी झरने युक्त घाटियाँ जिसमें दमोह एवं कुशालपुर शामिल है स्थानीय लोग खो के नाम से जानते है, चम्बल के विशाल बीहड़ क्षेत्र, मिश्रित जंगल, मानव निर्मित आर्द्रभूमि और नालों में 10 महीनों तक बहता पानी और घास के खुले मैदान शामिल हैं। चंबल नदी रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जानवरों के लिए ना केवल पानी उपलब्ध कराती है, तटवर्ती आवासों को बनाए रखने में मदद करती है और वन्यजीवों की आवाजाही के लिए एक प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करती है।

चंबल के बीहड़ एक चुनौतीपूर्ण स्थान होने के साथ ही ये स्याहगोश जैसे दुर्लभ बिल्लियों का आवास स्थल भी है (फोटो: टाइगर वॉच)

चंबल के बीहड़ नदी के किनारे पाए जाने वाली एक अनूठी भौगोलिक विशेषता है। इन बीहड़ों का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियों के कटाव से हुआ है, इन नदियों ने लाखों वर्षों में ऊबड़खाबड़ रूप से से कटाव कर भूल-भुलैया जैसे स्थान का निर्माण किया और मौसमी भारी बारिश एवं पानी के निरंतर प्रवाह के कारण इन बीहड़ों का निर्माण हुआ है। चंबल के बीहड़ एक चुनौतीपूर्ण स्थान हैं, लेकिन उनमें एक खास सुंदरता भी है जो सियहगोश जैसे दुर्लभ बिल्लियों का खास स्थान है।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के विस्तार को देखा जाए तो यह 1075 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके कुल क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र, 495 वर्ग किमी, बफर के रूप में चिह्नित है, और 580 वर्ग किमी का क्षेत्र क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट/ CTH) के रूप में चिह्नित है।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व का क्षेत्र (मैप: प्रवीण)

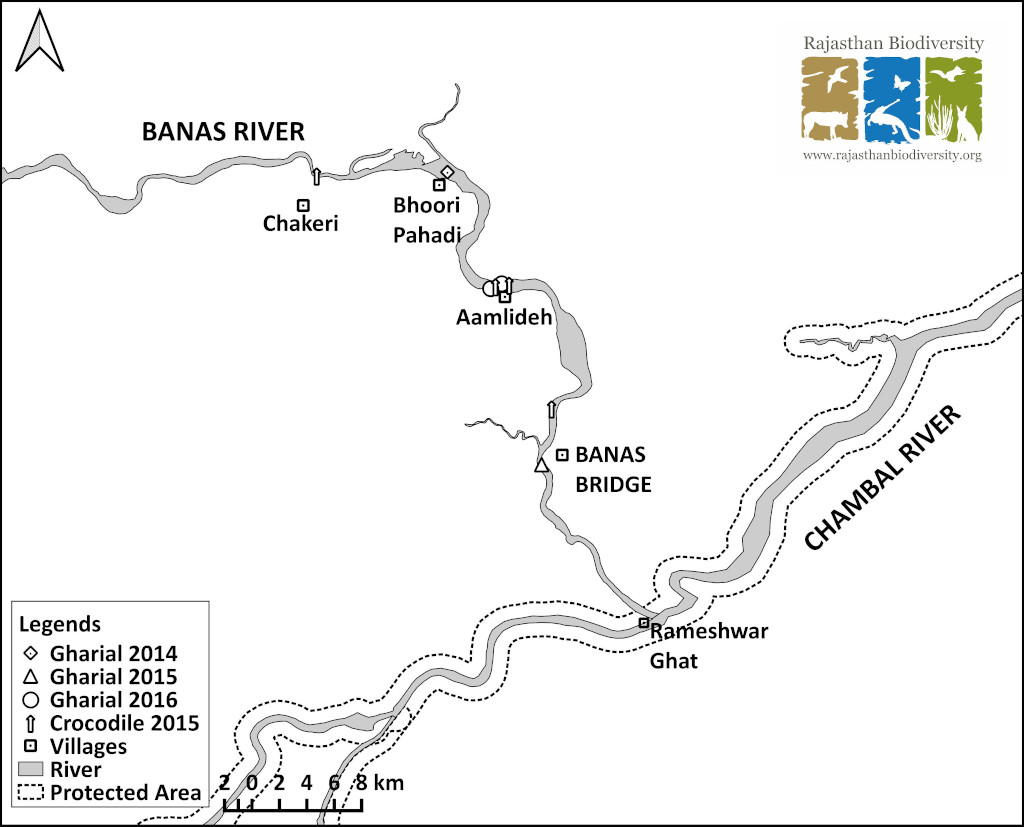

इसका CTH कुल तीन हिस्सों में है। पहला, धौलपुर जिले में स्थित धौलपुर अभयारण्य के सम्पूर्ण क्षेत्र (204.26 वर्ग किमी) को CTH – I माना गया है। धौलपुर एवं करौली जिले के राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र (113.10 वर्ग किमी) CTH – II बनाता है। करौली जिले के कैलादेवी अभयारण्य का वह क्षेत्र जो रणथंभोर टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है (290.45 वर्ग किमी) धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (DKTR) के CTH – III का निर्माण करता है।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व अर्ध-शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। इसका मतलब है यहाँ कम बारिश के साथ गर्मी का मौसम अधिक गर्म और कुछ वर्षा के साथ ठंडी सर्दियाँ होती हैं। मुख्य पहलू है कुल मिलाकर कम वर्षा, सालाना 75 से 110 सेमी के बीच होने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र की अधिकांश नमी मानसून के मौसम में ही आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से गर्मी से कुछ राहत मिलती है। वर्षा काफ़ी बढ़ जाती है, हालाँकि यह अनियमित होती है लेकिन फिर भी यह मौसम जल स्रोतों की पूर्ति और वनस्पति विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सर्दियाँ हल्की होती हैं और तापमान सुखद होता है, जो 10°C से 25°C तक होता है। इस अवधि में वर्षा न्यूनतम होती है। कुल मिलाकर, धौलपुर और करौली में पूरे वर्ष महत्वपूर्ण तापमान भिन्नता का अनुभव होता है।

इतिहास

चम्बल नदी के तट पर बसे धौलपुर को 1982 में भरतपुर से अलग कर एक जिला बनाया गया था। जिसमें चार तहसीलें, धौलपुर, राजाखेड़ा, बारी और बसेरी शामिल थीं। वर्तमान धौलपुर उत्तर में आगरा, दक्षिण में मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले और पश्चिम में करौली जिले से घिरा हुआ है। 1947 में लगभग 565 आधिकारिक तौर पर घोषित भारतीय रियासतें थीं। धौलपुर ब्रिटिश राज के दौरान राजपूताना राज्य के पूर्व में स्थित एक रियासत थी।

यहाँ यह जानना रोचक है यह उस समय इसे धवलपुरी नाम से जाना जाता था। राजा ढोलन देव ने 700 ईस्वी में धवलपुरी की स्थापना की थी जबकि वर्तमान धौलपुर को 1050 ईस्वी में राजा धवल देव ने नए शहर के रूप में फिर से स्थापित किया था। राजा धवल देव को ढोलन देव तोमर के नाम से भी जाना जाता है।

राजा ढोलन देव तोमर ने धौलपुर की स्थापना मौजूदा शहर से 10 किमी दूर बिलपुर गांव के पास की थी। इस स्थान पर किला अभी भी मौजूद है, हालाँकि यह खंडहर अवस्था में धौलपुर शहर के उद्भव का प्रमाण है। तोमरों का राज्य बाणगंगा से लेकर चम्बल नदी तक था। उन्होंने करौली के जादू राजवंश से हारने तक कई वर्षों तक इस स्थान पर शासन किया।

धौलपुर जिले की सीमा पर मौजूद क्षतिग्रस्त बिलोनी गाँव का किला (फोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

धौलपुर हर समय ग्वालियर की रक्षा में काम आने वाली छावनी के रूप में देखा जाता था। जैसे, 1489 में बहलोल लोदी और 1502 में सिकंदर लोदी द्वारा ग्वालियर पर कब्ज़ा करने की इच्छा के कारण धौलपुर राजा और दिल्ली के सुलतानों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। धौलपुर साम्राज्य ने इस स्थान पर ही आक्रमणकारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ग्वालियर को और अधिक नुकसान न हो। उस समय उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस स्थान का उपयोग छावनी क्षेत्र के रूप में किया जाता था। इस काल में धौलपुर पर सिकंदर लोदी का रणनीतिक शासन था।

इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद धौलपुर के सेनापति मुहम्मद जैफून ने स्वयं को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी को हराने वाले बाबर ने इस क्षेत्र को वापस पाने के लिए अपने योद्धा तलाई खान को भेजा। तलाई खान ने मुहम्मद जैफून के विद्रोह को खत्म किया और धौलपुर को मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया। धौलपुर को बाबर और उसके अनुयायी मुगल सम्राटों के लिए एक आकर्षक स्थान माना जाता था। वे धौलपुर के अद्भुत माहौल में अपनी रानियों के साथ पारिवारिक समय बिताते थे। अकबर ने यहाँ खानपुर और शाही तालाब में किले का निर्माण भी कराया। दिल्ली में जहाँगीर के शासनकाल के दौरान यह स्थान शाहजहाँ और नूरजहाँ के लिए भी गौरव का विषय बन गया। औरंगजेब तक, धौलपुर को मुगलों के राजनीतिक मानचित्र पर पूरी तवज्जोह मिली लेकिन उसकी मृत्यु के बाद राजा कल्याण सिंह ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया और खुद को धौलपुर का राजा घोषित कर दिया। थोड़े समय के बाद भरतपुर के महाराजा सूरज मल ने 1761 ई. में धौलपुर पर कब्ज़ा कर लिया।

अंग्रेज हर तरफ अपने पैर पसार रहे थे। वे भारत के अधिक हिस्सों पर कब्ज़ा करने के लिए कुछ संधियाँ और सहयोगी बनाते, उसमें ग्वालियर और गोहद प्राचीन काल के महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। जाटों ने अंग्रेजों की सहायता से मराठों को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। इसके अलावा, अंग्रेजों और मराठों के बीच धौलपुर के बदले गोहद वापस देने की संधि हुई थी। उस समय से राणा कीरत सिंह राजाखेड़ा और बारी के साथ-साथ धौलपुर के शासक बन गये। धौलपुर राज्य पर ब्रिटिश राज की छत्रछाया में जाट शासक राणा वंश का शासन हुआ करता था। आजादी के समय तक यह राजपूताना का हिस्सा बना रहा।

करौली राज्य

पूर्ववर्ती करौली राज्य चंबल नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था और मत्स्य राज्यों का हिस्सा था जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में विंध्य तत्व वाली निचली पहाड़ियाँ थीं, जो पठार जैसी दिखती थीं और खोह से बनी गहरी घाटियाँ थीं। चंबल नदी की ओर पश्चिम की ओर बढ़ने पर 5-8 किलोमीटर चौड़े बीहड़ का सामना करना पड़ता है जो की कुछ स्थानों पर 35-50 मीटर गहरे होते हैं।

मेवाड़ के बाद पूरे राजपूताना में करौली राज्य में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र था। राज्य की एक बड़ी आबादी चरवाहे गुर्जर समुदाय की होने के कारण राज्य में कृषि का व्यापक रूप से अभ्यास नहीं किया जाता था। इसलिए राज्य का दो-तिहाई हिस्सा लगभग 2000 वर्ग कि.मी. जंगल और बीहड़ के रूप में विकसित था।

करौली राज्य में एक वन अधिकारी कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के अधीन काम करता था। वनों का न तो सीमांकन किया गया और न ही उनका व्यावसायिक दोहन किया गया। वे केवल ईंधन और चारे की आपूर्ति और शिकार के उद्देश्य से थे। जंगलों में प्रवेश करने वाले सभी मवेशियों पर चराई शुल्क लगाया जाता था। राज्य शीशम और खैर जैसे पेड़ों की सख्त सुरक्षा करता था। 1944 के बाद ही, राज्य ने खैर के वाणिज्यिक निष्कर्षण और अन्य राज्यों में इसके निर्यात की अनुमति प्रदान की।

राज्य के शासकों और उनके विशिष्ट अतिथियों को शिकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। आदमखोर वन्यजीवों के मामले में भी केवल शासक ही उनका शिकार कर सकता था या ऐसा करने के लिए किसी को नामित कर सकता था। यहां तक कि जागीरदार जिनके प्रशासन के तहत जंगलों पर नियंत्रण होता था, उन्हें भी शासक की अनुमति के बिना ऐसे वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध था। अवैध शिकार, लकड़ी काटने या चराने के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान था। उदाहरण के लिए, किसी को भी जंगली सुअर का शिकार करते हुए पकड़े जाने पर तीन महीने की कैद होती थी। करौली के शासकों के अलावा, सरमथुरा को धौलपुर राज्य के हुक्मों ने भी प्रभावित किया। महाराज राणा उदयभान सिंह ने सरमथुरा में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो उनके प्रशासन की सीमाओं से परे था। हालाँकि, शासक के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण, किसी ने भी आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया।

वर्तमान करौली के कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य के दो हिस्से कर दिए गए हैं जिसके एक हिस्से को अभी रणथम्भोर टाइगर रिज़र्व के हिस्से के रूप में जाना जाता है और दूसरे हिस्से को DKTR के हिस्से के रूप में देखा जाता है। DKTR में मंडरायल रेंज का हिस्सा शामिल किया गया है। मंडरायल करौली जिले में स्थित है, परन्तु करौली को मंडरायल के राजा ने ही बसाया था जिसे पहले कल्याणपुरी नाम से जाना जाता था।

मंडरायल कस्बे का यह विचित्र नाम ‘मंडरायल’ एक ऋषि माण्डव्य के नाम से पड़ा था। मंडरायल नाम के पीछे एक और कहानी है की बयाना के प्रसिद्ध महाराजा विजयपाल के एक पुत्र मदनपाल या मण्डपाल ने मंडरायल को बसाया था और वहां एक किले का निर्माण संवत 1184 के लगभग कराया था। यह किला गहरे लाल बलुई पत्थरों से बना है, किले के अंदर एक और बाला किला जैसा स्थान है जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता था। इतिहासकार इसे ग्वालियर के किले की चाबी कहते है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे विशाल राज्य था और इसकी ताकत लगभग आगरा या दिल्ली के समान ही थी। ग्वालियर को जितने के लिए मंडरायल को हासिल किये बिना यह मुश्किल था।

वन क्षेत्र एवं वन्यजीव

धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के वन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ धोक एक मुख्य वृक्ष है। तेंदू और सालर भी यहाँ अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ के मैदानी इलाकों में कुछ जगह पलाश अथवा छीला के पेड़ पाए जाते हैं, वहीं करौली क्षेत्र में पहाड़ के तपते पठार पर छितराए खैर के पेड़ मिलते हैं। यहाँ की गहरी घाटियों के नालों के किनारे जामुन, गूलर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में शीशम के पेड़ भी पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में अनियमित रूप से बिखरी हुई शमी (Dichrostachys cinerea) की झाड़ी भी अच्छी संख्या में मौजूद है।

विशाल वन क्षेत्र के साथ, पूर्ववर्ती करौली राज्य वन्यजीवों की संख्या में समृद्ध था। इसके दक्षिण-पूर्व की ओर, कैलादेवी के प्रसिद्ध मंदिर के आसपास वन क्षेत्र मौजूद थे। यह क्षेत्र बाघों, तेंदुओं, भालू, सांभर और जंगली सूअरों सहित अन्य प्रजातियों के लिए जाना जाता था और दक्षिण में जयपुर राज्य और पूर्व में ग्वालियर के जंगलों से सटा हुआ था। रेड्डी और सिंह, 2016 के अनुसार इस क्षेत्र में चौसिंगा मौजूद नहीं थे और चिंकारा इस क्षेत्र में व्यापक थे। काले हिरण मासलपुर और नादौती के आसपास पाए जाते थे और आज भी नादौती के आसपास पाए जाते हैं। करौली से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में तिमनगढ़ किला है। इस क्षेत्र में धौलपुर के जंगलों से कनेक्टिविटी के साथ अच्छा जंगल था।

धौलपुर के संरक्षित क्षेत्र, वन विहार और राम सागर, में चीतल, सांभर और चिंकारा की बड़ी आबादी थी। राज्य में जंगली सूअरों को भी सख्ती से संरक्षित किया गया था। बाघ और तेंदुए ज्यादातर संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित थे। 1960 के दशक तक राज्य के जंगली हिस्सों में भालू पाए जाते थे और चंबल के बीहड़ों में जंगली कुत्ते भी पाए जाते थे।

1955 में, वन विहार और रामसागर, जो धौलपुर के शासकों के पूर्व शिकार अभयारण्य थे, को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। वन विहार 25 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है और रामसागर 34 वर्ग किमी क्षेत्र में व्याप्त है। विंध्य पठार पर स्थित ये दोनों अभयारण्य 1980 के दशक तक बाघ, तेंदुए और भालू जैसे वन्यजीवों का समर्थन करते थे।

वर्तमान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कई लुप्तप्राय वन्यजीवों की आबादी का समर्थन करता है। भारतीय भेड़िये कैलादेवी क्षेत्र में काफी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। सियागोश, एक प्रकार की छोटी बिल्ली, यहाँ पाई जाती है। विश्व स्तर पर सियागोश की आबादी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो यह लुप्तप्राय है, जिसकी बची हुई आबादी के लिए यहाँ के बीहड़ उत्तम स्थान हैं। सियागोश को यहाँ टाइगर वॉच की टीम द्वारा कई बार कैमरा ट्रैप किया गया है, और उनके द्वारा लगातार निगरानी भी की जा रही है।

ऐतिहासिक तौर पर ना मिलने वाले, वर्तमान में चौसिंगा भी इस टाइगर रिजर्व के कैलादेवी क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ चौसिंगा को पहली बार टाइगर वॉच की टीम ने ही 6 जून 2020 मासलपुर से कैमरा ट्रैप किया और तब से अब तक कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं।

मासलपुर से टाइगर वॉच के कैमरा ट्रैप मे कैद चौसिंगा (फोटो: टाइगर वॉच वालन्टीर टीम)

एक और स्तनधारी की लुप्तप्राय प्रजाति पैंगोलिन भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है की 2020 में टाइगर वॉच की टीम ने पैंगोलिन के शिकार की खबर वन विभाग के अधिकारियों दी थी। इसके अलावा हरी मोहन गुर्जर की निगरानी में कार्यरत टाइगर वॉच की वालन्टीर टीम द्वारा गिद्धों की एक सक्रिय कॉलोनी को थेगड़ा गौशाला से रिपोर्ट किया, जिसको देखने के लिए बॉम्बे नैच्रल हिस्ट्री सोसाइटी की टीम सहित अन्य कई संस्थाओं के लोग आ चुके है। थेगड़ा के अलावा भी इस क्षेत्र के कई हिस्सों में गिद्धों की आबादी मौजूद है।

चम्बल नदी में गंगा नदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, और कई बार ऊदबिलाव भी देखे गए हैं। अन्य स्तनधारियों में भालू, बघेरा, लकड़बग्घा, आदि भी यहाँ आसानी से देखे जाते हैं। 2015 में बाघों की वापसी के बाद से इस क्षेत्र में बाघों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है।

बाघों का इतिहास

धौलपुर राज्य में बाघ

धौलपुर उन गणमान्य व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय था जो बाघों का शिकार करना चाहते थे। 1890 के दशक की शुरुआत में, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक जैसे शाही मेहमान धौलपुर में बाघों के शिकार के लिए आमंत्रित लोगों की सूची में थे। राजकोट के राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल सी.डब्ल्यू. वाडिंगटन, जो बाद में धौलपुर के शासक की राजनीतिक सेवाओं में शामिल हो गए, ने 1930 के दशक की शुरुआत में धौलपुर के आसपास एक ही दिन में सात बाघों के पाए जाने का उल्लेख किया था। बीकानेर के महाराज सर गंगा सिंह ने भी 1900 की शुरुआत में धौलपुर का दौरा किया था। अपनी शुरुआती दो यात्राओं में उन्होंने केसरबाग और आसपास की पहाड़ियों पर बाघ देखे।

मार्च 1927 में महाराज गंगा सिंह ने एक बाघ को एक भैंस का शिकार करते देखा। केसरबाग और चम्बल के बीहड़ वाले क्षेत्र में इस दौरान 15 बाघों के होने का जिक्र मिलता है। महाराज गंगा सिंह एक बाघिन और शावकों को केसरबाग और तबली-का-ताल जंगल में देखे जाने का जिक्र भी करते हैं। इसके अलावा इन दिनों यहाँ के विभिन्न हिस्सों से 10 से अधिक बाघों की खबर आईं। इनमें दमोह, राय खोह, गुर्जा, तालाब शाही के पास बनास राही और रामसागर झील की खबरें और शावकों के साथ एक बाघिन की खबरें शामिल थीं। नरभदा और रिजोनी, धौलपुर में बाघों के लिए जाने जाने वाले अन्य स्थान थे।

जून 1954 में, एक डकैत-विरोधी पुलिस गश्ती दल ने आत्मरक्षा में वन विहार में एक बाघिन और उसके छह महीने के शावक को गोली मार दी। वन विहार ने 1961 में चार, 1963 में पांच और 1966 में दो बाघों की संख्या के साथ 1960 के दशक में अपनी बाघों की आबादी को बनाए रखना जारी रखा। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ आखिरी बाघ का जोड़ा राम सागर अभयारण्य में 1986 तक देखा गया।

करौली राज्य में बाघ

करौली के जंगल बाघों के लिए जाने जाते थे। पड़ोसी राज्य ग्वालियर के महाराजा सर जीवाजीराव सिंधिया (1925-61) अधिक शिकार नहीं करते थे और वन्यजीवों के संरक्षण के पक्षधर थे इसलिए, उनके शासनकाल के दौरान, ग्वालियर क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई और कभी-कभी उन्हें चंबल पार करके करौली के करणपुर क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया। 1954 में, कैलाश सांखला ने ऐसे ही एक बाघ को उटगिर के किले से चंबल पार करते और एक मगर से लड़ते हुए देखा, जो असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि चम्बल उटगिर से बहुत अधिक दूर है।

परंपरागत रूप से, करौली में दो शिकार शिविर आयोजित किये जाते थे। शीतकालीन शिविर उत्तर में मासलपुर में आयोजित किया जाता था जबकि ग्रीष्मकालीन शिविर वर्तमान कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य में करणपुर में आयोजित किया जाता था। ये शिविर मुख्य रूप से जनता के लिए शासक के साथ बातचीत करने और उसके समक्ष अपनी शिकायतों को संबोधित करने के लिए थे। हालाँकि, उनका उपयोग शिकार के अवसर के रूप में भी किया जाता था। महाराजा गणेश पाल देव (1947-1984) ने अपने जीवनकाल में लगभग 300 बाघों का शिकार किया जिनमें से लगभग सभी करौली क्षेत्र में थे। ऐसी ही एक शिकार के दौरान, उन्हें मंडरायल के नीडर में एक ही बीट में चार बाघों का शिकार किया। उनके बड़े बेटे युवराज बृजेंद्र पाल देव ने 1939 और 1966 के बीच करौली के जंगलों में लगभग हर साल कम से कम एक बाघ का शिकार किया। उनके छोटे बेटे युवराज सुरेंद्र पाल देव ने भी लगभग 70 बाघों का शिकार किया।

बाघों का शिकार 1960 के दशक तक जारी रहा जिससे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। इस क्षेत्र में बाघों का दिखना दुर्लभ हो गया था। 1967 में सरमथुरा के गद्दी क्षेत्र में आखिरी बाघ देखा गया। अंततः बाघ कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य तक ही सीमित मान लिया गया। हालाँकि, यह भी एक अल्पकालिक घटना थी। 1991-92 में सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश पर कैलादेवी में गणना करायी गयी। गणना में 6-7 बाघों के साक्ष्य सामने आए, लेकिन कोई प्रत्यक्ष सामना नहीं हुआ। 2000 तक यह स्पष्ट हो गया कि बाघ करौली के सभी हिस्सों से गायब हो गया था। समकालीन समय में केवल कभी-कभार अस्थायी बाघ ही कैलादेवी में प्रवेश करते रहे। हालाँकि ये घटनाएँ दुर्लभ और अल्पकालिक थी। 2010 में, टी-7 या मोहन ने इस क्षेत्र से होकर केवलादेव-घाना तक अपनी यात्रा जारी रखी। जनवरी 2013 में, टी-26 का शावक T56 रणथंभौर से गोपाज़ घाटी के माध्यम से रिजर्व में प्रवेश किया और फिर चंबल पार करने के बाद कुनो-पालपुर अभयारण्य तक चला गया। नवंबर 2014 में, टी-71 को घंटेश्वर की खोह के पास कैलादेवी में फोटोकैप्चर किया गया था, जो की इस क्षेत्र में बाघों की वापसी की घटना थी।

बाघों की वापसी

2015 में वन विभाग के विशेष आग्रह पर, टाइगर वॉच की विलिज वाइल्ड्लाइफ वालन्टीर टीम को रणथंभोर ने निकले बाघों की निगरानी का कार्य दिया गया। बाघों को खोजने में कुशल इस टीम ने जल्द ही अपने कैमरा में बाघ के फोटो को कैद किया, दिन था 14 अगस्त 2015 का, जब वालन्टीर एक फोटो लेकर आया, असल में यह टाइगर की पीठ के एक थोड़े से हिस्से का फोटो था, क्योंकि बाघ कैमरा ट्रैप के एकदम नजदीक से होकर निकला था। कैलादेवी अभयारण्य में बाघ का होना ही एक बड़ी घटना थी। इस अधूरे फोटो से भी बाघ की पहचान हो गयी, और पता चल की यह फोटो ‘सुलतान’ नामक बाघ की थी।

टाइगर वॉच की वालन्टीर टीम रणथंभोर से निकले बाघों की खोज के दौरान (फोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

इसके बाद सुलतान की निगरानी करते हुए ही नीदर बांध के पास लगाए कैमरा ट्रैप में एक और बाघ का फोटो कैद किया गया, लेकिन यह सुलतान की ना होकर, किसी दूसरे बाघ की थी, इसकी पहचान टी-92 के रूप में की। इसके अगले दिन अलग-अलग रास्तों पर बाघ के पगमार्क मिले, जो की सुलतान के होने की पहचान की गई। कुछ दिन बाद टी-72 (सुलतान) कैलादेवी से निकल गया, जिसको टाइगर वॉच की वालन्टीर टीम ने धौलपुर के दामोह खोह में कैद किया। लगभग एक साल बाद, वालन्टीर टीम ने टी-92 को दो शावकों के साथ मंडरायल कस्बे के पास निदर का तालाब क्षेत्र में देखा और रिपोर्ट किया। टी-92 के ये शावक टी-72 के साथ हुए।

शावक जब बड़े होने लगे तो दोनों शावक माँ से अलग हो गये। इनको नए नाम दिए गए T117 (श्री देवी) एवं T118 (देवी)। अचानक इसी बीच एक और बाघ के रणथम्भोर से कैलादेवी आने की खबर आयी। उप वन संरक्षक श्री नन्द लाल प्रजापत के विशेष आदेश पर टाइगर वॉच की टीम को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया और कुछ दिनों में ही इस टीम के केमरा ट्रैप में नए मेहमान की फोटो ट्रैप हुई जिसकी पहचान बाघ T116 के रूप में हुई, जो रणथम्भोर के कवालजी वन क्षेत्र से निकल कर चम्बल के रास्ते धौलपुर के सरमथुरा रेंज पहुँचा और झिरी बीहड़ में जाकर रुका।

इसके बाद वालन्टीर टीम टी-116 की निगरानी में धौलपुर क्षेत्र में लग गई। इस दौरान टी-116 के क्षेत्र में कई गायों के शिकार मिले, तो लगने लगा, यहाँ एक से अधिक बाघ विचरण कर रहे हैं, और यही हुआ इस वन क्षेत्र में एक बाघिन शावक टी-117 का विचरण भी मिल गया एवं उसकी फोटो भी कैद हो गयी। टी-117, कैलादेवी क्षेत्र में जन्मी टी-92 “सुंदरी” की संतान थी। इस बीच टी -117 ने दो शावकों को जन्म दिया, और बाघों की संख्या इस क्षेत्र में चार हो गई।

टी-92 कैलादेवी देवी क्षेत्र मे अपने शावकों के साथ (फोटो: डॉ धर्मेंद्र खांडल)

इसके बाद 2022 में, एक और बाघ के रणथंभोर से निकलने की खबर आई, जो की वालन्टीर टीम के अनुसार गंगापुर से करौली होते हुए धौलपुर के वन विहार क्षेत्र में पाया गया, और फिर दो-तीन महीने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पहुँच गया और फिर वापस चम्बल के रास्ते धौलपुर आ गया। इस बाघ की पहचान टी-136 के रूप में की गई। यह बाघ अत्यंत गतिशील था और लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आता-जाता रहता था। लेकिन फिर इस बाघ के जनवरी 2023 में धौलपुर से निकलकर मध्य प्रदेश में पुनः बसाये गए चीता के क्षेत्र के आस पास होने की खबर आई। इसके बाद इसके वापस धौलपुर में होने के संकेत मिले, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले, और टीम आश्वस्त है की यह बाघ मध्य प्रदेश में रह रहा है।

टी-136 के निगरानी के दौरान, धौलपुर में एक नए बाघ के होने का पता चला। वालन्टीर टीम ने वन विहार कोठी के पास से बाघ को कैमरा ट्रैप किया, और इसकी पहचान टी-2302 “गब्बर” के रूप में की गई। लेकिन यह बाघ कुछ दिन के बाद ही धौलपुर से निकलकर वापस करौली होते हुए रणथंभोर पहुँच गया।

टी-117 ने अप्रैल 2023 में एक बार फिर शावकों को जन्म दिया, इस बार तीन शावक हुए, जो की धौलपुर के लिए खुशी की बात थी क्योंकि इससे यहाँ बाघों की संख्या बढ़ने लगी थी।

इसके बाद साल 2024 भी धौलपुर के लिए सुखद लेकर आया जब जनवरी में ही रणथंभोर के कैलादेवी क्षेत्र से एक और बाघ निकलकर धौलपुर पहुँच गया, इसकी पहचान टी-2303 के रूप में हुई। इस बाघ के आगमन के साथ धौलपुर में अब कुल छः बाघ हो चुके हैं, जिनके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के सामने समस्याएं

नव-घोषित यह बाघ क्षेत्र, हालांकि बाघों के लिए उपयुक्त है, साथ ही यह पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसे बाघों ने स्वयं चुना है, परंतु इस क्षेत्र के सामने कई समस्याएं भी चुनौती बनकर सामने आई हैं जिनका जल्द से जल्द निवारण नहीं हुआ तो यहाँ के वन्य जीवन को प्रभावित कर सकता है।

- सबसे बड़ी समस्या है लैंडस्केप को जाने बिना उसके CTH और Buffer का निर्माण करना। बाघ जिन क्षेत्रों को इस्तेमाल करता है वह क्षेत्र आज भी बाघ रिज़र्व का हिस्सा नहीं बन पाए है। इस क्षेत्र के CTH और Buffer का निर्धारण ऐसे लोगों ने किया है जिन्होंने इस रिज़र्व में पर्याप्त समय नहीं बिताया है।

- सबसे गंभीर समस्या यहाँ के क्षेत्रों में होने वाली खनन क्रिया है। मुख्यतः यहाँ संरक्षित क्षेत्र के पास और अंदर के क्षेत्रों में पत्थरों का खनन होता है जो की यहाँ के वन्य जीवन को अत्यंत प्रभावित करता है। यह हजार करोड़ से अधिक का अवैध व्यापार का हिस्सा है जिसमें सेंकडो नहीं वरन हजारों लोग शामिल है। इसके अलावा यहाँ चम्बल क्षेत्र में बजरी का खनन भी काफी हद तक विनाशकारी है जिसे रोकने में प्रशासन और सरकार पूरी तरह विफल है । अक्सर यह लोग रोकथाम करने पर फायरिंग आदि भी कर देते है।

रणथंभोर के फील्ड डायरेक्टर के पद पर काम करने के दौरान श्री पी कथिरवेल धौलपुर क्षेत्र मे खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए (फोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

- धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व, राज्य का या संभवतः देश पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसके अंदर भारतीय सेना अभ्यास निरंतर अंतराल पर आयोजित होता रहता है। इस क्षेत्र में आर्मी की चांदमारी या गोला बारूद का अभ्यास क्षेत्र भी है । वन विभाग ने ३० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेना के लिए लीज पर दे रखा है। यह चांदमारी क्षेत्र DKTR टाइगर रिज़र्व के केंद्र में है जहाँ अक्सर सेना रात दिन अभ्यास करती है। वन विभाग के लोग अक्सर मानते है की सेना निर्धारित क्षेत्र से अधिक स्थान का उपयोग भी कर लेती है।

सैन्य अभ्यास के बाद, ग्रामीण अभ्यास स्थल से बॉम्ब के शेल्स एकत्रित करते पाए जाते हैं (फोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

- पाली और जोधपुर के घुमंतू लोग अपनी भेड़ों के साथ इस क्षेत्र में लगभग दो महीने तक डेरा डालते हैं और काफी हद तक यहाँ की जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश से लगे होने के कारण वहाँ के आदिवासी लोग भी इस क्षेत्र से जड़ी-बूटी के लिए वनस्पतियों का दोहन करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप गूगल के गोंद, शतावरी की जड़ें, वरना की छाल, सब्जा के बीज आदि शामिल है।

बाघ विचरण क्षेत्र मे मारवाड़ी लोगों के भेड़ों का दबाव (फोटो: टाइगर वॉच )

- इस क्षेत्र में वन्य-जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं यहाँ बसे हुए गाँव और उनमें रहने वाले लोगों की गतिविधियां। धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के कोर में बसे गाँव जैसे की खुशलपुरा, गिरोनिया, रीछराकी, मठ, मालपुर और झरी आदि को पुनर्वासित करने के लिए प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि बाघों की गतिविधि इसी क्षेत्र में अधिक है। मूल-भूत सुविधाओं के अभाव में बसे ये गाँव मुख्यतः वनों पर आश्रित हैं। चम्बल किनारे बसे गाँव के लोग वन क्षेत्र में अवैध खेती करते है, अंदर बसे गाँव के लोग पशुपालन एवं खनन स्थलों पर मजदूरी करते हैं। इन गाँव के विस्थापन से खनन, अवैध कटाई, एवं शिकार आदि गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, जो की बाघों के बढ़ती आबादी के मुफीद होगा।

इस बाघ रिज़र्व को बचाने के लिए और बाघों के लिए सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे इसके लिए वन विभाग और संरक्षणवादियों को मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी।