राजस्थान की ख़ुशबू

गंध सिर्फ़ गंध नहीं, स्मृति, पहचान और भविष्य की चेतावनी भी होती है। अगर हम इन सूक्ष्म संकेतों को जान लें, तो सिर्फ़ हवा नहीं, हमारी ज़िंदगी भी फिर से महक सकती है।

तड़के चार बजे — जब गर्मी से झुलसते राजस्थान में भी हवा हल्की ठंडी लगती है — कच्ची गली में पारिजात (Nyctanthes arbor-tristis) के फूल ज़मीन पर गिरे हुए आमतौर पर दिख ही जाते थे। दूधिया पंखुड़ियों के बीच नारंगी नली वाले फूल ऐसे बिछ जाते थे मानो ज़मीन ने खुद चंदन तिलक लगा लिया हो। दादी का धीमी आवाज़ में कहना, “जब तक यह खुशबू बचेगी, हमारी सुबहें बचेगी।” आज ये शब्द कहाँ सुनने को मिलते है। आज वही गली पक्के टाइलों से ढंक चुकी है, ड्रेनेज पाइप्स की गंध ने पारिजात के माधुर्य को दबा दिया है। जाने‐पहचाने फूलों का यह ‘सुबह का पहला नमस्कार’ कब फीका पड़ गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक यही कहानी, राजस्थान के कई खुशबू वाले जंगली पौधों के साथ चल रही है — सुगंध पहले ग़ायब होती है, संकट का नोटिस बाद में आता है।

रेगिस्तान की खुशबुओं का भूगोल

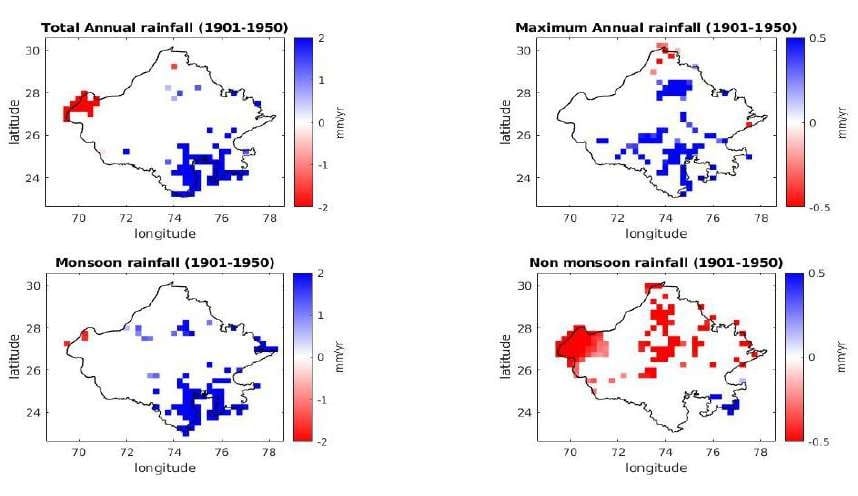

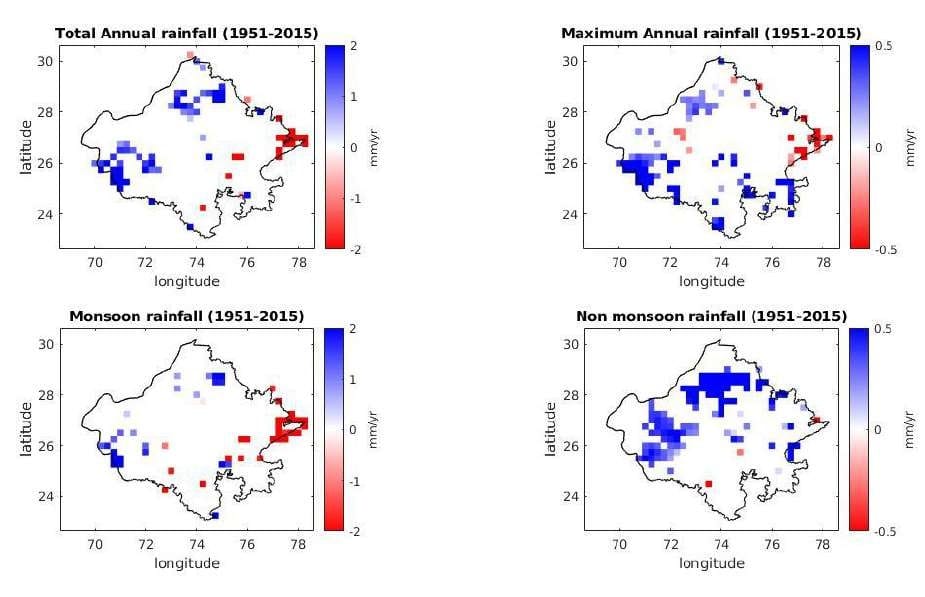

मरु-प्रदेश की भट्टी-सी गर्मी, तेज़ धूप और कम आद्र्रता ने यहाँ के क़ुदरती वृक्षों एवं झाड़ियों में एक अनोखी विशेषता भर दी है— ये पौधे अपने पत्तों और लकड़ियों में सुगंधित तेल (टर्पीन / Terpene जैसा खुशबूदार रस) जमा कर लेते हैं। दोपहर की तेज़ गरमी में यही तेल धीरे-धीरे उड़कर ऐसा “सूखा इत्र” बनाते हैं, जो कभी चरवाहों, गृहिणियों, साधुओं और किले-कस्बों की हवा में घुला रहता था।

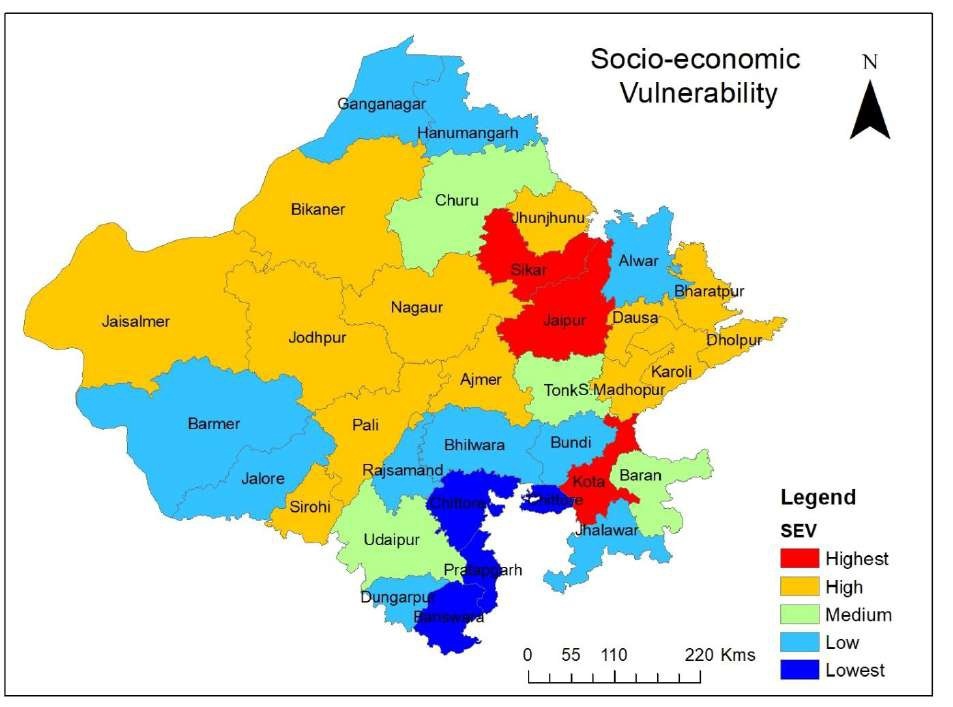

| # | क्षेत्र | सुगंध के स्रोत | खुशबू का प्रकार |

| 1 | अरावली की पहाड़ियाँ (अलवर से डूंगरपुर तक) | गुग्गल और सलाई के झुरमुट | मंदिर की धूप जैसी मीठी-मसालेदार खुशबू |

| 2 | थार के चलते-फिरते टीले (जैसलमेर, बाड़मेर) | खावी घास और गांधेल | नींबू-अदरक की तरोताज़ी, फिर सूखे भूसे के हल्के धुएं की गंध |

| 3 | चंबल-और लूणी के कन्दरा क्षेत्र | झाऊ और केर की झाड़ियाँ | तीखी कपूर-नीम जैसी गंध जो काफी दूर तक आती है; बरसात के बाद हवा में ताजगी का अहसास |

| 4 | केवलादेव, भरतपुर, से धौलपुर, तक का क्षेत्र | खस-खस की गहरी जड़ें | ठंडी मिट्टी-सी भीनी खुशबू, रात की हवा में घुली सुगंध |

| 5 | सवाई माधोपुर (रणथंभौर के आसपास) | नदी-किनारे उगती खस-खस व पहाड़ी ढलानों की खावी घास | भीनी भीनी ठंडक एवं नींबू-अदरक की ताज़गी; जंगल सफ़ारी के वक्त अक्सर महसूस होती है |

| 6 | माउंट आबू का पहाड़ी ठंडा ऊपरी क्षेत्र | फुलेड़ घास और जंगली पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ | पुदीने जैसी ठंडी-मीठी सुगंध जो की शाम की नमी में और उभरती है |

| 7 | अरावली की दक्षिणी पहाड़ियाँ (उदयपुर, डूंगरपुर) | पामा रोसा घास (गंधबेल या जिन्जर ग्रास) | गुलाब-सी मीठी गंध; परफ्यूम कंपनियों का छिपा ख़ज़ाना |

खुशबूओं की यह भू-रसायनशाला अब तापमान वृद्धि, भूमिगत जल दोहन, खनन तथा चारागाह के दबावों के तले सिकुड़ रही है। अगर ध्यान न दिया गया तो आने वाली हवा सिर्फ़ गरम और सूखी रहेगी, उसमें खुशबू का कोई झोंका नहीं बचेगा।

प्राकृतिक गंध के स्रोत

- गुग्गल (Commiphora wightii) – अरावली क्षेत्र में

नीले आसमान तले भीषण गर्मी झेलता यह झाड़-नुमा पौधा, हल्के चाकलेटी तने पर जब हल्की कट लगती है, तो आँसू-सा पीला राल रिसता है। यही “गुग्गल धूप” मंदिरों-घरों में धार्मिक कार्यों, पूजन के समय जलाया जाता है। अनियंत्रित दोहन ने 1950 से आज तक इसके प्राकृतिक भंडार को 80 % तक घटा दिया है। इसके बीज अंकुरण की क्षमता काफी कम, लगभग 10 प्रतिशत ही है। गुजरात-राजस्थान सीमा के कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक “हल्की खरोंच-पद्धति” ने इसको होने वाले नुकसान को आधा कर दिया है पर फिर भी यह IUCN की ‘क्रिटिकली एंडेंजर्ड’ सूची में अब भी शामिल है।

क्या आप पहचानते हैं इस गुग्गल को? इसकी मीठी सुगंध कभी रेगिस्तान की हवा में घुली रहती थी। (चित्र: सोनू)

- खावी (Cymbopogon jwarancusa) — पश्चिम राजस्थान के थार क्षेत्र में

चलते-चलते बारीक रेत पर पाँव पटकें तो हवा में एक तीखी मीठी, नींबू‐अदरक की ताजगी वाली गंध महसूस होती है; इसका कारण खावी घास है। एक समय था जब चरवाहे इस घास से बुखार के इलाज के लिए पारंपरिक देसी लेप बनाते थे, तो महिलाएँ इसे कूट कर अनाज भंडार में कीटों की रोकथाम के लिए रखती थीं। इन दिनों चराई के दबाव और इत्र उद्योग हेतु अति संग्रहण ने इस घास को खात्मे की ओर धकेल दिया है। फलस्वरूप बीज-बैकों की रिकव्हरी घट कर एक-तिहाई रह गई।

- गांधेल (Iseilema anthephoroides)

मॉनसून की पहली फुहार पड़ते ही सूखी धरती पर जो ‘भीगी-मिट्टी और कच्ची घास’ की एक विशिष्ट मिलीजुली खुशबू आती है, उसका जनक यही वार्षिक घास है। गाँव के किसान इस खुशबू से ही समझ जाते हैं कि अब बोआई (बुआई) का समय आ गया है। पहले, रबी और खरीफ की फसलों के बीच जो ज़मीन कुछ समय खाली रहती थी, अब वह लगातार काम में ली जाने लगी है। आजकल मॉनसून से पहले ही ट्रैक्टर से जुताई हो जाने की वजह से गांधेल को पनपने का समय ही नहीं मिलता।

मॉनसून की पहली फुहार पड़ते ही सूखी धरती पर ‘भीगी-मिट्टी और कच्ची घास’ की विशिष्ट खुशबू आती है, उसका जनक यही वार्षिक घास गांधेल है। (चित्र: सोनू)

- झाहू (Artemisia scoparia)

इस घास के गेहुँआ-हरे पत्तों को हाथ से मसलते ही कपूर या नीम जैसी तेज़, झंझनाती खुशबू निकलती है। गाँव के पुराने वैद्य इसे सुखाकर धुआँ करने के लिए रखते थे — जिससे साँप-बिच्छू भागते थे, बुखार कम होता था, और कभी-कभी इसे मसालेदार चाय में भी डाला जाता था। लेकिन पिछले 20 सालों में विलायती बबूल (Prosopis juliflora) ने झाहू की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। अब झाहू के उगने और बढ़ने हेतु जरूरी धूप और पानी की जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जिसमें यह घास धीरे-धीरे पिछड़ता जा रहा है।

तेज कपूर-नीम जैसी खुशबू वाली झाहू (Artemisia scoparia) घास आज विलायती बबूल से संघर्ष कर रही है। (चित्र: सोनू)

- खस-खस (Chrysopogon zizanoides)

नदी किनारे उगने वाली खस की घास अपनी गहरी जड़ों से मिट्टी को बाँधे रखती है, और इन्हीं जड़ों से मिलने वाला तेल महँगे इत्र में इस्तेमाल होता है। पहले गर्मियों में जब खस की चटाई पर पानी छिड़का जाता था, तो कमरा ठंडा हो जाता था — जैसे कोई प्राकृतिक एयर-कूलर हो। लेकिन अब रेत की खुदाई और खस की जड़ों की लूट से इसके घने झुरमुट खत्म होते जा रहे हैं।

नदी किनारे उगने वाली खस-खस (Chrysopogon zizanioides) की घास अपनी गहरी जड़ों से मिट्टी को बाँधे रखती है। इन्हीं जड़ों से मिलने वाला तेल महँगे इत्र में इस्तेमाल होता है। (चित्र: सोनू)

- मिर्च-गंध (पल्मारोसा) (Cymbopogon martinii)

उदयपुर की पहाड़ी ढलानों पर उगने वाली पल्मारोसा घास से गुलाब जैसी मीठी और हल्की मिर्च जैसी खुशबू आती है। इसका तेल विदेशी परफ्यूम का अहम हिस्सा है। लेकिन अब जंगल कटने और नई हाईब्रिड घासों के फैलने से असली जंगली पल्मारोसा कम होती जा रही है। हम चाहें तो इसे बचा सकते हैं—स्थानीय नर्सरी से इसके जंगली बीज लेकर खेतों की मेड़ों या खाली ज़मीन पर इसे फिर से उगा सकते हैं।

यह है पल्मारोसा घास, जिसकी गुलाब जैसी मीठी और हल्की मिर्च जैसी खुशबू अब जंगलों के कटने से धीरे-धीरे कम होती जा रही है। (चित्र: सोनू)

- गुंदेल (Themeda quadrivalvis)

रात को आग में डाला गया गुंदेल सूखे भूसे जैसी लेकिन हल्की मीठी खुशबू छोड़ता है। पहले यह घास टीलों पर बड़े-बड़े झुरमुटों में उगती थी, लेकिन अब बिना रोकटोक की चराई और बार-बार लगाई गई घास की आग से यह बिखरती जा रही है। हम चाहें तो इसे वापस ला सकते हैं — चरवाहों और ग्रामीणों के साथ मिलकर खेतों में आग लगाने की प्रक्रिया को रोकने की एक आसान सी योजना बनाएं, जिससे गुंदेल फिर से घना उग सके।

गुंदेल: सूखे भूसे-सी दिखने वाली यह घास अक्सर टीलों पर घने झुरमुटों में उगती है। (चित्र: सोनू)

- फुलेड़ (Apluda mutica)

राजस्थान के इकलौते पहाड़ी ठिकाने माउंट आबू की नम चट्टानों पर उगने वाला फुलेड़ एक खास घास है, जिसकी पत्तियाँ रगड़ने पर हल्की पुदीना जैसी ठंडी खुशबू आती है। लेकिन अब चट्टानों की खुदाई और नमी के घटने से यह घास धीरे-धीरे गायब होती जा रही है। फुलेड़ के खास इलाकों को पहचान कर और उन्हे “हॉट-स्पॉट” के रूप में चिन्हित कर इन जगहों को खनन से बचाकर हम इसे बचा सकते हैं।

पहाड़ों की ठंडी खुशबू, फुलेड़ घास (Apluda mutica), की पुदीना-सी महक शाम की नमी में और उभरती है। (चित्र: सोनू)

- जंगली तुलसी / नगद भाबरी (Ocimum canum)

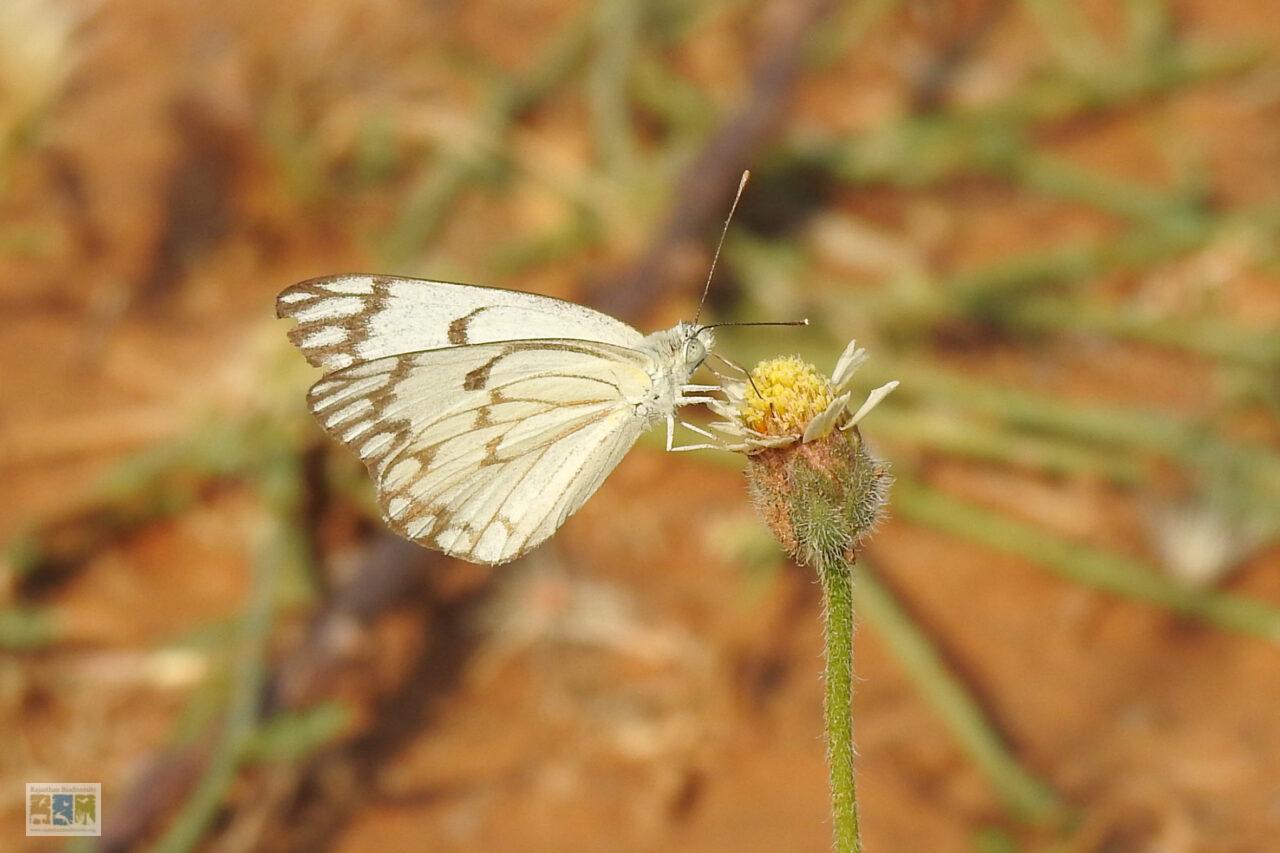

नगद भाँवरी, जिसे कई जगह जंगली तुलसी भी कहा जाता है, एक झाड़ीदार पौधा है जिसकी पत्तियों को छूते ही तेज़, नींबू-कपूर जैसी तीखी खुशबू हवा में फैल जाती है। इसकी पत्तियाँ कीटों को दूर रखने, त्वचा के संक्रमण में लेप बनाने और देसी इत्र में बेस की तरह उपयोग होती रही हैं। रणथंभौर में जंगल सफ़ारी के दौरान जब जीपों के पहिए इस झाड़ी को कुचलते हैं, तो अचानक एक ताज़ा, तीखी गंध हवा में भर जाती है — यह उस जंगल की पहचान बन गई है। इस गंध को एक बार महसूस कर लेने के बाद, वह सफ़ारी हमेशा के लिए स्मृति में बस जाती है।

- ग्वारपाठा (Aloe vera)

ग्वारपाठा भले ही हमारे लिए महकता न लगे, लेकिन इसकी कटने पर निकलने वाली मिट्टी-जैसी हल्की गंध और ठंडा गूदा कई औषधीय कामों में आता है। हो सकता है हमें इसकी खुशबू महसूस न हो, पर मक्खियाँ इसे अच्छी तरह पहचानती हैं — और इससे दूर भागती हैं। शायद यही वजह है कि कई आदिवासी समुदाय इसे सूखने के बाद अपने घर की छतों से उल्टा लटका देते थे, ताकि घर में मक्खियाँ न आएँ और हवा शुद्ध बनी रहे। औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा, गंध की अदृश्य दुनिया में अपना एक अलग ही स्थान रखता है।

क्या आप जानते हैं कि ग्वारपाठा की भी अपनी एक अनोखी गंध होती है? (चित्र: प्रवीण)

ये सुगंधित घासें सिर्फ़ हमारी यादों से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि मिट्टी को थामने, कीड़ों को भगाने और गाँवों की कमाई बढ़ाने का भी काम करती हैं। तो अगली बार जब राजस्थान की गर्म हवा चेहरे से टकराए, एक पल ठहरकर सूँघिए—क्या उसमें गुग्गल का धुआँ है, खावी की हरी ताज़गी है या खस की मिट्टी जैसी ठंडक बाकी है?

अगर जवाब ‘नहीं’ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं—अब भी वक्त है। एक बीज बोइए, एक झाड़ी वाला कोना बचाइए, और उस मिट्टी की खोती खुशबू को फिर से लौटाइए।

और भी सुगंधें, और भी कहानियाँ

राजस्थान की खुशबू सिर्फ़ जंगली घासों तक सीमित नहीं है। हमारे गाँव-आँगन और खेतों की मेड़ों पर भी कई पारंपरिक खुशबू वाले पौधे सदियों से पले हैं — जो दवा, पूजन और घरेलू उपयोग में गहराई से जुड़े हैं। तुलसी की अलग-अलग किस्में (राम तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी) न सिर्फ़ हवा को शुद्ध करती हैं, बल्कि इसकी तेज़ गंध और चाय में मिलाई जाने वाली पत्तियाँ रोग प्रतिरोधक ताकत देती हैं। मरुआ (Origanum majorana), जिसे ‘सदाबहार तुलसी’ भी कहते हैं की सूखी गंध वाली पत्तियाँ पुराने घरों में सिरहाने रखी जाती थीं।

पुदीना की तेज़, ठंडी सुगंध रसोई और देसी इलाज दोनों में बसी हुई है। रात को खिलने वाली रात की रानी (Cestrum nocturnum) और दिन में महकने वाला दिन का राजा (Cestrum diurnum) — दोनों मिलकर गंध की प्राकृतिक घड़ी जैसे काम करते हैं। खेतों की मेड़ों या मंदिरों के पास खिले गेंदे के फूलों की मिट्टी से मिलती तीखी महक, त्योहारों और व्रतों की याद दिलाती है।

अन्य उल्लेखनीय खुशबूदार पौधे:

राजस्थान की सुगंध-परंपरा में और भी कई वनस्पतियाँ हैं — जैसे केवड़ा की तीखी इत्र-जैसी गंध, नीम और धतूरे की विशिष्ट तीव्र महक, तथा सेवण जैसी घासें जो ज़मीन को थामे रखने के साथ-साथ हवा को अपनी विशेष पहचान देती हैं। ये सब मिलकर उस अदृश्य विरासत का हिस्सा हैं, जो हमारी नाक से ज़्यादा स्मृति और संस्कृति में महकती है।

खुशबुओं का मंद पड़ना — प्रमुख कारण

| # | कारण | प्रभाव | उदाहरण |

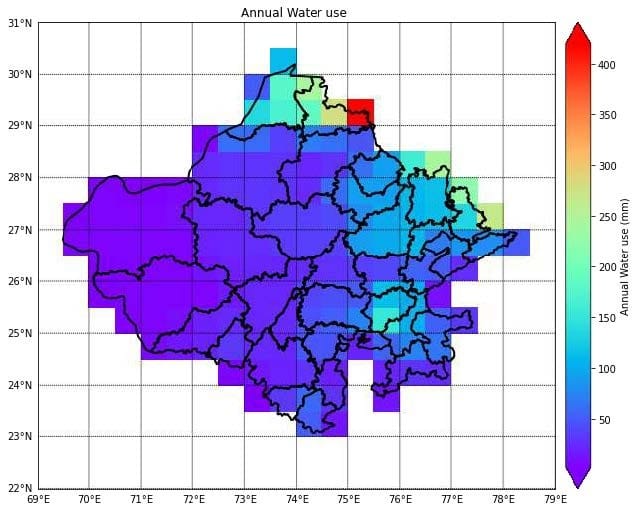

| 1 | अनियंत्रित दोहन | राल या घास काटने की रफ़्तार पुनर्जनन से तेज़ हो गई | गुग्गल की गहरी कटाई, खावी की जड़ों समेत उखाड़ना |

| 2 | चराई व आगजनी | फूल-आने से पहले चराई, गर्मियों में आग से बीज नष्ट | गांधेल के बीज उपलब्ध न होना, झाहू की झाड़ियों पर आग पुनरुद्भवन हेतु |

| 3 | खनन व सौर-पार्क | झाड़ियों और घासों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है | अरावली में बॉक्साइट खनन एवं जैसलमेर में सौर ऊर्जा क्लस्टर का दुष्प्रभाव जारी है |

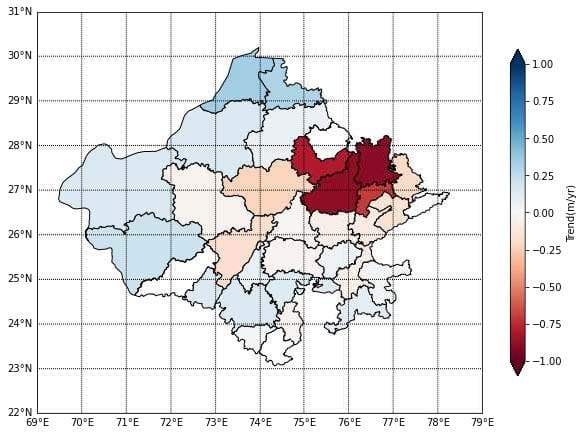

| 4 | जलवायु परिवर्तन | तापमान बढ़ने से तेल की सुगंध और गुणों में बदलाव | खस और खावी की खुशबू में कमी के शुरुआती संकेत प्रतीत हो रहे हैं |

| 5 | सांस्कृतिक विस्मरण | पारंपरिक उपयोग घटा; नई चीज़ों ने पुराने तरीकों को हटाया | खस की मट की जगह प्लास्टिक कूलर, इत्र फैक्ट्रियों का असर |

क्या किया जा रहा है?

- सामुदायिक राल-संग्रह समिति, जालोर: गाँवों में बनी समितियाँ अब यह नियम मान रही हैं: “ऊँची चार कट नहीं, सतही दो खरोंच”। इससे गुग्गल के पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। निगरानी भी अब साझेदारी से होती है — सभी हिस्सेदार मिलकर तय करते हैं कि दोहन कितना और कैसे हो।

- CIMAP-जोधपुर का खस नर्सरी कार्यक्रम: खस की खेती में अब सूक्ष्म सिंचाई और फसलों के बीच संतुलन (अंतरफसल) अपनाया जा रहा है। इससे खुशबू वाला तेल (EO) अच्छा बना रहता है, और किसानों की आमदनी में करीब 30% तक बढ़ोतरी हुई है।

- खावी चारागाह विश्राम-चक्र, बाड़मेर: बाड़मेर में 500 हेक्टेयर ज़मीन पर तीन महीने का नो-ग्रेज़िंग रोटेशन लागू किया गया है। यानी बारी-बारी से चराई रोककर घास को उगने का समय मिलता है। तीसरे साल जब बीज डाले गए, तो 65% से ज़्यादा हिस्सा फिर से हरा हुआ।

- स्कूल सुगंध उद्यान: अब गाँव के स्कूलों में 25 × 25 मीटर का एक खास प्लॉट बनाया जा रहा है — जहाँ खाने और महकने वाली जड़ी-बूटियाँ और घासें लगाई जाती हैं। बच्चे हर पौधे पर टैग लगाते हैं, और गंध का छोटा हर्बेरियम (संग्रह) बनाते हैं — एक खेल के साथ सिखाई जाने वाली विज्ञान की सीख।

सुगंध जो हवा ले गई

अगर आपने कभी पारिजात की वह हल्की, मीठी खुशबू महसूस की है — जो बस छूने भर से उड़ जाती है — तो याद कीजिए, वह एहसास किसी इत्र की शीशी में नहीं, आपके अपने आँगन में पला था। राजस्थान की हवा से ऐसे ही कई जंगली इत्र-घर धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। जब खुशबू जाती है, तो साथ में हमारी स्मृतियाँ भी फीकी पड़ जाती हैं — हमारी लोक-कथाएँ, मौसम की पहचान, मंदिर की आरती की महक, और पशुपालकों की जड़ी-बूटियाँ, सब कमजोर हो जाती हैं।

अगली बार जब थार की गर्म हवा आपके गाल से टकराए, तो एक पल ठहरकर सूँघिए — क्या उसमें खावी की नींबू जैसी ताजगी है? झाहू की कपूर जैसी छुअन है? अगर नहीं, तो शायद यही सही समय है किसी स्कूल-उद्यान में एक बीज बोने का, किसी गुग्गल झाड़ी को नाखून-भर खरोंच कर छोड़ देने का, या किसी बच्चे को यह बताने का कि पहली बारिश की असली खबर ‘गांधेल’ की खुशबू देती है, कोई मौसम ऐप नहीं।

गंध सिर्फ़ नाक से नहीं, स्मृति, पहचान और भविष्य की चेतावनी भी होती है। अगर हम इन सूक्ष्म संकेतों को सुन लें, तो सिर्फ़ हवा नहीं, हमारी ज़िंदगी भी फिर से महक सकती है।

तुलसी की अलग-अलग किस्में (राम तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी) न सिर्फ़ हवा को शुद्ध करती हैं, बल्कि इसकी तेज़ गंध वाली पत्तियाँ रोग प्रतिरोधक ताकत भी देती हैं (चित्र: प्रियल)

जब तक हवा में महक बचेगी, रेगिस्तान की मीठी यादें भी महकती रहेंगी