जयपुर में बढ़ते तेंदुआ–मानव संघर्ष के संदर्भ में एक अन्य दृष्टिकोण

जयपुर में तेंदुआ-मानव संघर्ष बढ़ा क्यों? जब सब कहते हैं जंगल में कमी है, तो मेरा मानना है कि इंसानों ने अनजाने में तेंदुओं के लिए ‘सब कुछ’ इतना आसान बना दिया है कि यह उनके ही जीवन के लिए एक ‘खतरनाक जाल’ बन गया है।

हाल के दिनों में जयपुर के आसपास तेंदुओं ने कई बार डर और भ्रम का माहौल पैदा कर दिया है। लगने लगा कि मानव–वन्यजीव संघर्ष अचानक बढ़ गया है। लोग कहने लगे कि जंगलों में भोजन कम है, पानी की कमी है, जंगल का क्षेत्र घट रहा है, और यहाँ तक कि वन अधिकारियों को भी दोष दिया जाने लगा कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। दुर्भाग्य से, वन विभाग के कुछ लोग भी इन धारणाओं को समर्थन करते दिखते है। मेरा दृष्टिकोण इसके एक दम विपरीत है।

यह स्थिति केवल जयपुर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई हिस्सों में इसी तरह के पैटर्न देखे गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि आज हमें इतने अधिक संघर्ष के मामले दिखाई दे रहे हैं?

प्रश्न 1 — क्या तेंदुओं की संख्या बढ़ी है? किसी जंगल में आदर्श रूप से कितने तेंदुए होने चाहिए?

उत्तर: हाँ, तेंदुओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, कितने होने चाहिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है परंतु लगता है वर्तमान संख्या सामान्य नहीं है। पिछले 1-2 दसकों में तेंदुओं की संख्या बढ़ने के निम्न तीन मुख्य कारण हैं:

A — वन्यजीवों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव

पिछले दो दसक में पर्यटन और शिक्षा ने लोगों की सोच को काफी बदला है। पहले तेंदुए को केवल खतरे के रूप में देखा जाता था; आज बहुत से लोग उन्हें जिज्ञासा और प्रशंसा से देखते हैं। पर्यटन के अलावा और पर्यावरण के प्रति आई चेतना के कारण आम लोग और सरकार वन्यजीवों की रक्षा करने को अपना प्रमुख कृतव्य मानने लगे है। इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु यह बदलाव उनकी संख्या बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। जो उचित है। सरकारों ने वन्यजीव संरक्षण में अधिक ध्यान दिया है और संसाधनों से वन्य जीव सुरक्षा भी बढ़ी है। लोगो द्वारा उसका अवैध शिकार भी कम होने लगा है।

B — जयपुर के वनों में प्रचुर मात्र में पानी की उपलब्धता होना।

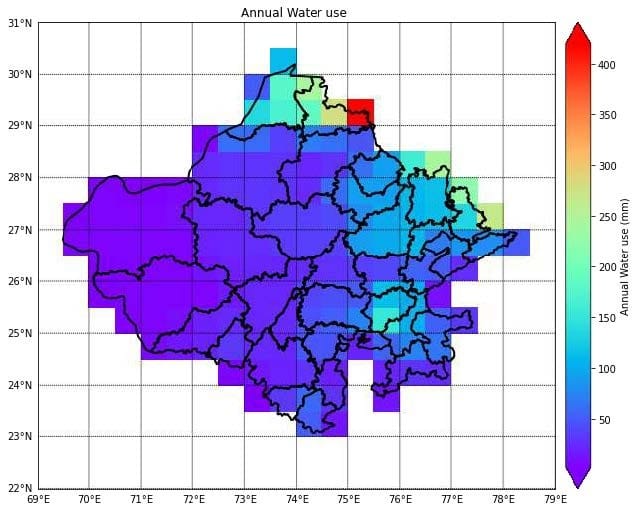

यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पिछले 15-20 वर्षों में देश भर में जंगलों में पानी के सोर्स और अन्य संसाधन बढ़ाए गए हैं। पहले पानी की कमी तेंदुओं की संख्या को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करती थी। आज, हमारे सूखे पर्णपाती वनों में पानी की भरमार उपलब्धता करा दी गई है, इसलिए यह प्राकृतिक नियंत्रण खत्म हो गया है। हर जगह सोलर पम्प और ट्यूबवेल खोद दिए गए है।

C — जयपुर शहर के आसपास इंसानों ने अनजाने में तेंदुओं के लिए अत्यधिक भोजन के ज़रिए पैदा कर दिए हैं:

- जयपुर के आसपास कचरे में फेंका गया भोजन

- मांस की दुकानों से निकलने वाले मांस-अवशेष

- जंगल किनारे मरी हुई पशु लाशें

- कचरे पर पलने वाली कुत्तों और सूअरों की बढ़ती संख्या, इसके अलावा चूहों को भी खा कर तेंदुआ अपना समय गुजर सकता है।

यह सब मिलकर तेंदुओं के लिए एक “अनलिमिटेड बुफे” जैसा वातावरण बना देता है। भोजन जितना आसान मिलेगा, उतने अधिक तेंदुए यह क्षेत्र संभाल सकेगा।

तो मीडिया में चल रही चर्चा मिथ्या प्रतीत होती है कि वन अधिकारियों ने जल, भोजन और सुरक्षा कमजोर कर रखी है। यानी असल वजह मेरे अनुसार इसके विपरीत है।

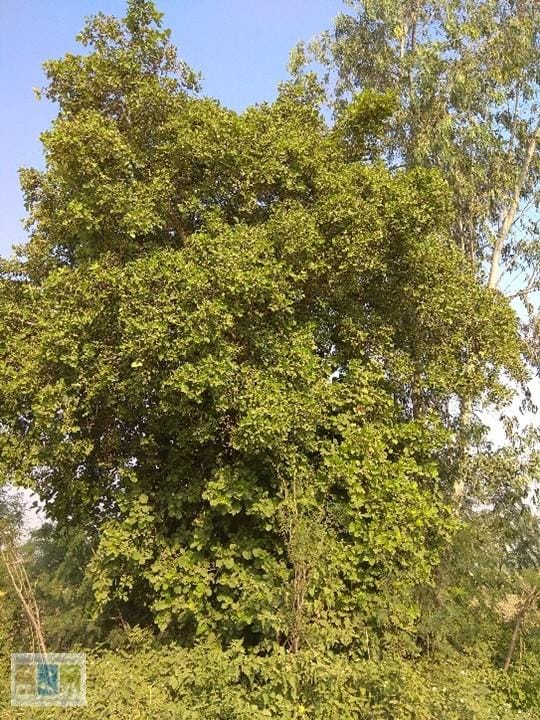

जयपुर शहर के आसपास इंसानों ने अनजाने में तेंदुओं के लिए अत्यधिक भोजन के ज़रिए पैदा कर दिए हैं (फ़ोटो : डॉ धर्मेन्द्र खांडल )

अब कोई कह सकता है कि “जयपुर शहर के आस-पास के क्षेत्र में 125–132 तेंदुए हैं, यह कितनी अच्छी बात है!”

लेकिन सवाल यह है कि —

प्रश्न 2 – क्या जयपुर वास्तव में इतनी बड़ी संख्या को प्राकृतिक रूप से रख सकता है?

उत्तर है — नहीं

क्यों?

क्योंकि शहर के चारों ओर फैला कचरा, अवैध मीट-फेंक, मृत पशुओं का निस्तारण, कुत्ते–सूअर–चूहों की बढ़ती संख्या — ये सब एक “आसान भोजन” का झूठा भ्रम पैदा करते हैं।

तेंदुआ सोचता है कि यहाँ भरपूर भोजन है, लेकिन यह प्राकृतिक भोजन नहीं, बल्कि कचरे पर पनपा हुआ अप्राकृतिक भोजन है।

ऐसी स्थिति ही “पारिस्थितिक जाल” (Ecological Trap) कहलाती है — जिसका सिद्धांत J.A. Krebs ने 1970 के दशक में दिया था।

Ecological Trap का अर्थ है

ऐसा आवास जो जानवरों को बाहर से आकर्षक और सुरक्षित दिखता है, लेकिन वास्तव में वह उनके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यह स्थिति अक्सर मानव-निर्मित परिवर्तनों के कारण पैदा होती है।

प्रश्न 3 — जब भोजन पर्याप्त है, पानी भी पर्याप्त है, स्थान भी सुरक्षित है, तो फिर तेंदुआ बाहर आने की आवश्यकता क्यों महसूस करता है?

उत्तर — इस प्रश्न को समझने के लिए हमें अपने जंगलों की वास्तविक स्थिति को दोबारा, और सही दृष्टि से देखना होगा। आज हमारे कई जंगल पारिस्थितिक जाल बन चुके हैं।

एक सीमा तक जंगल संख्या झेल लेता है, लेकिन जब:

- मुख्य नर तेंदुए, युवाओं को क्षेत्र में रहने नहीं देते

- क्षेत्र सीमित है

- प्राकृतिक शिकार पर्याप्त नहीं है और अब इतने तेंदुओं के बीच उन्हें बढ़ाना भी आसान नहीं है।

- मानव-निर्मित भोजन की उपलब्धता अनिश्चित हो सकती है या जोखिम भरा हो जाता है

तो युवा नर और उप-वयस्क तेंदुए नई जगह खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

यही कारण है कि वे शहरों, खेतों, औद्योगिक इलाकों और हाइवे के आसपास अधिक दिखाई देते हैं।

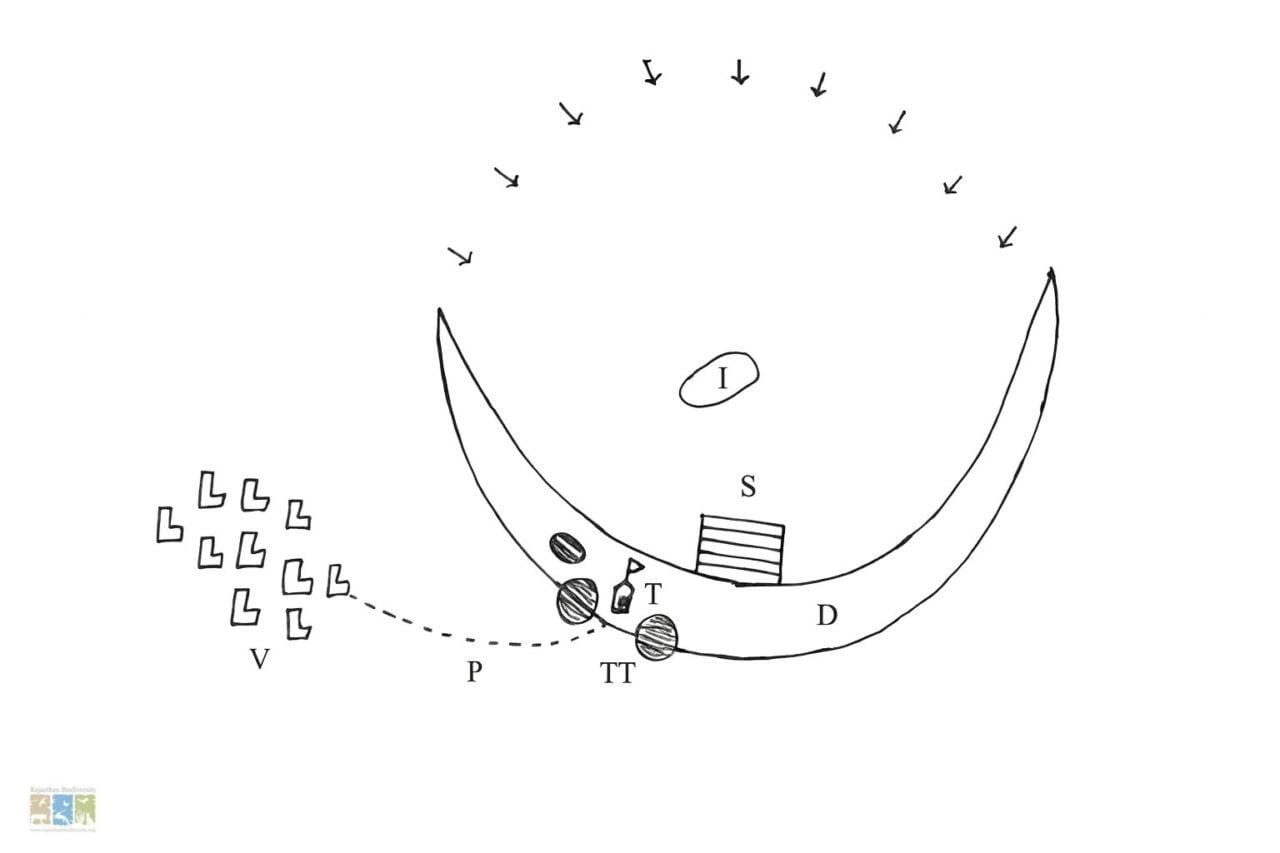

एक सीमा तक जंगल बढ़ती संख्या झेल लेता है उसके बाद युवा और अवयस्क तेंदुए नई जगह खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। (फ़ोटो: डॉ धर्मेन्द्र खांडल)

प्रश्न 4 – क्या हमारे जंगल वास्तव में अपर्याप्त हैं, या हम वन्यजीवों के व्यवहार को गलत समझ रहे हैं?

तेंदुओं की संख्या को पानी और भोजन के अलावा बाघ ही नियंत्रित कर सकते, चूँकि जयपुर के वनों—में बाघ है ही नहीं, यह भी एक कारण बनता है उनकी संख्या बढ़ने का।

जहाँ बाघ गायब होते हैं, वहाँ तेंदुओं की संख्या पर प्राकृतिक नियंत्रण भी खत्म हो जाता है।

मौजूदा प्राकृतिक शिकार (चीतल, सांभर, नीलगाय आदि) इतनी बड़ी संख्या को सस्टेन ही नहीं कर सकता

और यदि हम प्राकृतिक शिकार बढ़ाने की कोशिश करें, तो बड़ी संख्या में मौजूद तेंदुए उसे तुरंत खत्म कर देंगे

यानी न तो प्राकृतिक भोजन बढ़ सकता है, और न ही संख्या स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो सकती है

यही कारण है कि यह संख्या बढ़ना विकास का संकेत नहीं, बल्कि एक भविष्य का संकट है।

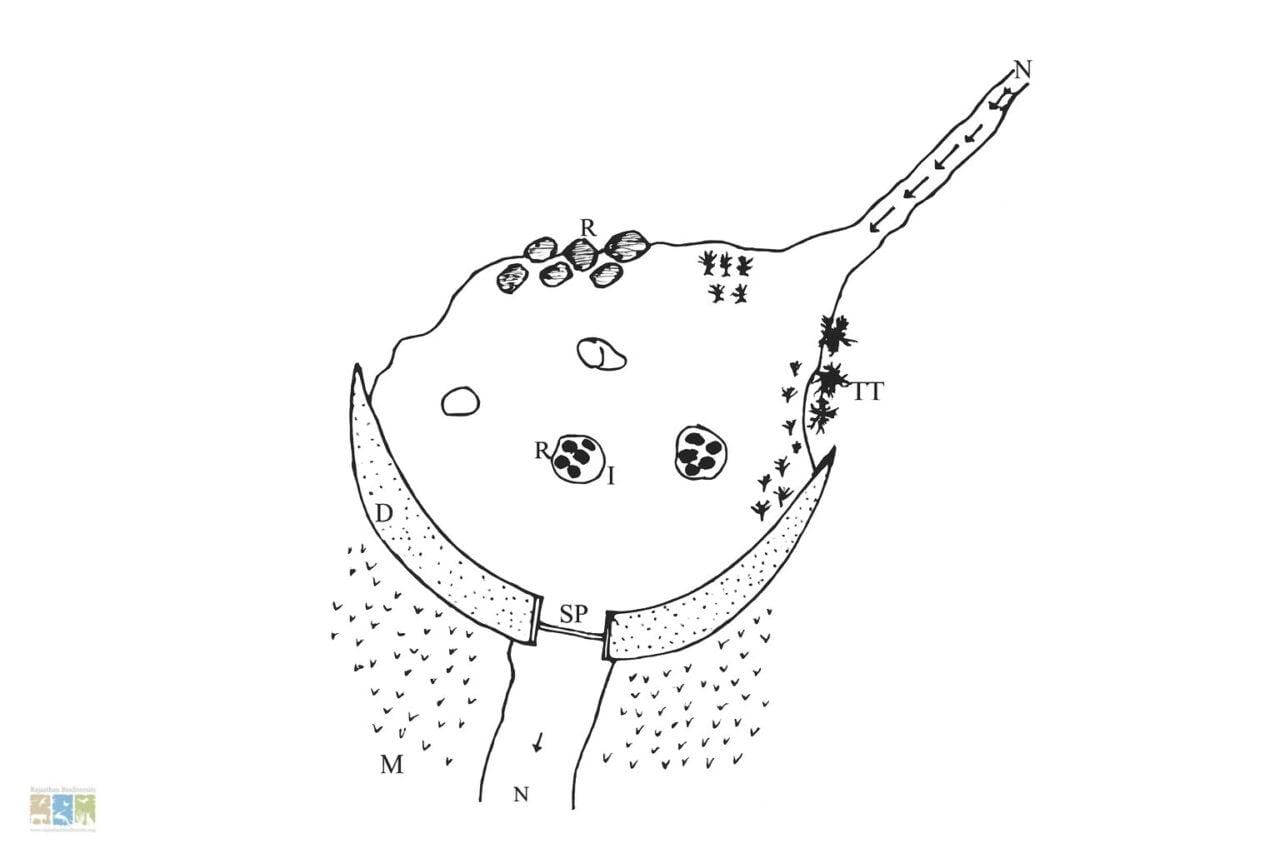

अक्सर तेंदुओं को जयपुर से पकड़कर अन्य जगह पर छोड़ दिया जाता है, जो की नई समस्या को जन्म देता है (फ़ोटो: धर्मेन्द्र खांडल)

स्थानांतरित (Relocate) करने की समस्या

अक्सर तेंदुओं को जयपुर से पकड़कर:

- लोहारगल

- शाकंभरी

- मनसा माता

जैसे इलाकों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पहले से ही कम घनत्व वाली प्राकृतिक तेंदुआ आबादी मौजूद है। अचानक एक नया, संघर्षशील युवा नर पहुँचने पर:

- स्थानीय तेंदुओं को नुकसान पहुँच सकता है

- मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है

यानी समाधान के नाम पर एक नई समस्या पैदा की जाती है।

अंत में — वास्तविक समाधान क्या है?

इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि:

- शहरों और जंगलों के आसपास फैला कचरा पूरी तरह नियंत्रित और साफ रखा जाए

- अप्राकृतिक भोजन समाप्त किया जाए

- जंगलों को धीरे–धीरे प्राकृतिक रूप में लौटाया जाए

- आबादी को विस्फोटक स्तर तक पहुँचने न दिया जाए

तभी तेंदुओं की संख्या प्राकृतिक ढंग से स्थिर होगी और संघर्ष कम होगा। इसका कोई आसान हल नहीं है। इसके साथ जीना सीखना होगा।